물고기 사달라고 조르던 채이를 위해 가족들 다 같이 가서 어항을 사고, 그 안에 새우와 구피를 넣었다.

물잡이 하는 동안 구피의 꼬리가 갈리지더니 결국 어항 구석에서 죽은 채로 발견되었다.

나는 채이와 함께 죽은 구피를 변기에 버렸다.

채이는 변기를 붙잡고 한참을 울었고 눈이 퉁퉁 부은 채로 학교를 갔다.

울던 채이 모습이 계속 떠 올라 나도 하루 종일 마음이 좋지 않았다.

작년 가을에 있었던 일이지만, 그때에 채이를 생각하면 나는 지금도 기분이 급락한다.

채이가 강아지를 사달라고 한다.

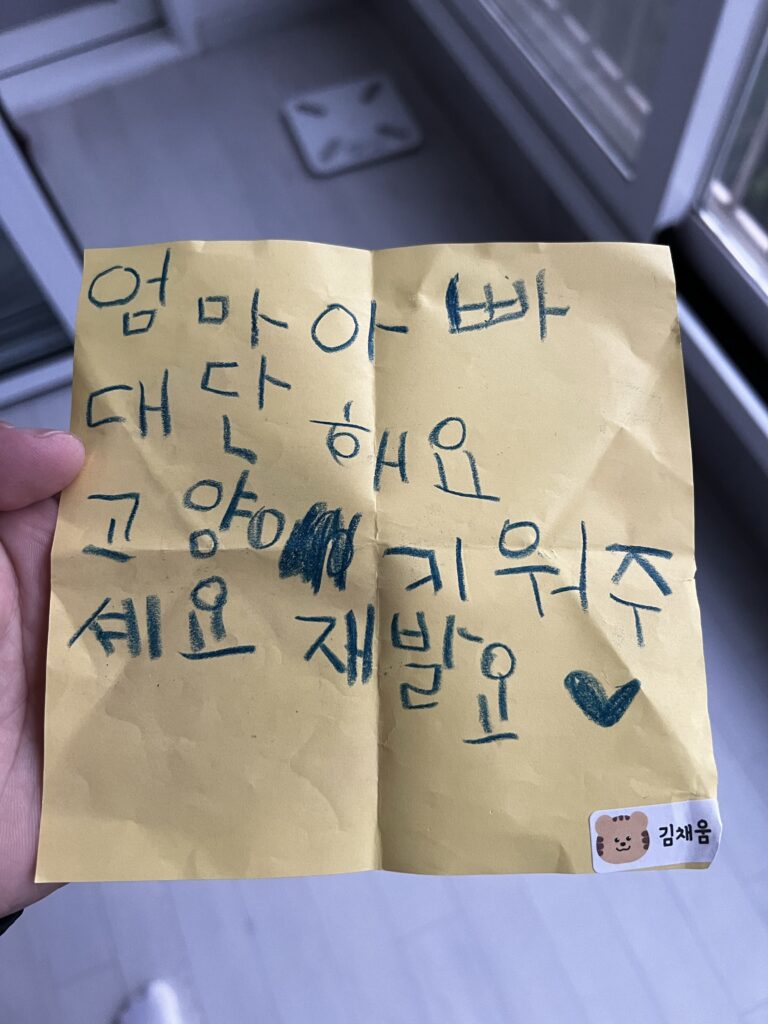

채움이가 고양이를 사달라고 한다.

뭐든 사줄 수 있지만,

사육의 힘듬도 감당할 수 있지만,

그것들이 먼저 죽었을 때

아이들이 슬퍼할 모습을 감당할 수 없어서

절대 사줄 수가 없다.

– 2024년 5월 22일 목요일, 채움이가 쓴 종이를 보고 출근한 아침 –

답글 남기기